Heute vor 75 Jahren befreite die 322. Division der Roten Armee die letzten zurückgelassenen Überlebenden des Konzentrationslagers Auschwitz – Birkenau. Zurückgelassen wurden nur wenige tausend Menschen, die zu schwach waren, um mit den restlichen 60.000 Gefangenen in Todesmärschen Richtung Westen geschickt zu werden. Auch nach der Befreiung starben viele Menschen an den Folgen der unbeschreiblichen Bedingungen des Lagers. Durch die Todesmärsche und die Zerstörung verschiedener Lagerteile versuchten die Täter*innen ihre grausamen Taten zu vertuschen. Zwischen 1940 und 1945 wurden 1,1 Millionen Jüd*innen, tausende Pol*innen, Sinti (140.000), Roma (20.000) und sowjetische Kriegsgefangene (10.000) nach Auschwitz deportiert. Von den 400.000 registrierten Häftlingen starben über die Hälfte der Menschen an den Lagerbedingungen, Hunger, Krankheit, Überarbeitung, Hinrichtung und Menschenversuchen. Etwa 900.000 Menschen wurden direkt nach der Ankunft in Birkenau unregistriert ermordet. In dem Konzentrationslager starben insgesamt 1.5 Millionen Menschen.

Heute vor 75 Jahren befreite die 322. Division der Roten Armee die letzten zurückgelassenen Überlebenden des Konzentrationslagers Auschwitz – Birkenau. Zurückgelassen wurden nur wenige tausend Menschen, die zu schwach waren, um mit den restlichen 60.000 Gefangenen in Todesmärschen Richtung Westen geschickt zu werden. Auch nach der Befreiung starben viele Menschen an den Folgen der unbeschreiblichen Bedingungen des Lagers. Durch die Todesmärsche und die Zerstörung verschiedener Lagerteile versuchten die Täter*innen ihre grausamen Taten zu vertuschen. Zwischen 1940 und 1945 wurden 1,1 Millionen Jüd*innen, tausende Pol*innen, Sinti (140.000), Roma (20.000) und sowjetische Kriegsgefangene (10.000) nach Auschwitz deportiert. Von den 400.000 registrierten Häftlingen starben über die Hälfte der Menschen an den Lagerbedingungen, Hunger, Krankheit, Überarbeitung, Hinrichtung und Menschenversuchen. Etwa 900.000 Menschen wurden direkt nach der Ankunft in Birkenau unregistriert ermordet. In dem Konzentrationslager starben insgesamt 1.5 Millionen Menschen. Von einem juristischen Aufarbeitungsversuch der Shoah kann in Deutschland kaum gesprochen werden. Von über 100.000 Beschuldigten wurden nur knapp 6.500 auch verurteilt. Dazu kommt die personelle Kontinuität von Politiker*innen im Nationalsozialismus und der Bundesrepublik, prominentestes Beispiel ist wohl Hans Globke, ehemaliger Chef des Bundeskanzleramtes, der auch Mitverfasser und Kommentator der Nürnberger Rassegesetze, die die juristische Umsetzung der antisemitischen Denkweise des Nationalsozialismus waren, war. Auch der Mythos der nichtwissenden deutschen Bevölkerung, die angeblich selbst Opfer der Nationalsozialist*innen und nicht Täter*in und Mitwisser*in gewesen sein soll, zeigt, wie wenig Bereitschaft es für eine Aufarbeitung im Land der Täter*innen gibt. So häufig, wie man hört, dass die Vorfahren Widerstandskämpfer*innen gewesen oder zumindest nicht „mitgemacht“ , hätten die Gräueltaten verhindert werden müssen. (Dass es zudem eine Fernsehserie braucht, um der deutschen Bevölkerung das Leid der Jüd*innen näher zu bringen, diese aber gleichzeitig zu einer neuen Welle des Antisemitismus führt, zeigt einmal mehr, wie schlecht auch die gesellschaftliche Entnazifizierung in der Bundesrepublik funktioniert hat.)

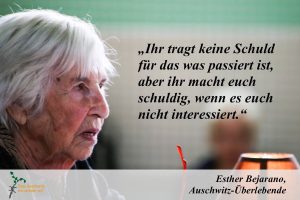

Heute fordern Politiker*innen rechter Parteien eine erinnerungspolitische Kehrtwende um 180 Grad (Höcke) und feiern die „Heldentaten“ ihrer Eltern und Großeltern in zwei Weltkriegen (Gauland) und damit implizit auch die Vernichtung des großteils jüdischen Lebens in Europa. Doch nicht nur extrem rechte Parteien plädieren für das Vergessen. Diese gefährliche Forderung zieht sich durch die gesamte Bevölkerung – 37 % der deutschen Bevölkerung fordern einen Schlussstrich unter Aufarbeitung und Gedenken. Und das in einer Zeit, in der antisemitische Straf- und Gewalttaten wieder zunehmen – nicht, dass diese jemals ganz weggewesen wären. Heute werden die meisten Synagogen rund um die Uhr von Polizist*innen bewacht. Erst am 9. Oktober 2019 versuchte ein bewaffneter Mann in eine Synagoge einzudringen, um die anwesenden Jüd*innen zu töten und auch in Dortmund muss man immer wieder von antisemitischen Übergriffen hören. Antisemitismus ist, trotz ständiger Bekundung, man habe aus der Vergangenheit gelernt, allgegenwärtig in unserer Gesellschaft. Wir sind nicht verantwortlich, für das was geschah. Aber dass es nicht wieder geschicht, dafür schon (Angelehnt an ein Zitat von Max Mannheimer). Wir stehen solidarisch an der Seite der Betroffenen von Diskriminierung und der daraus resultierenden Gewalt.

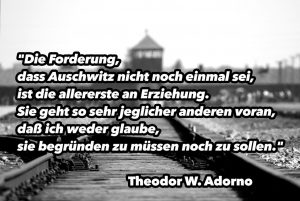

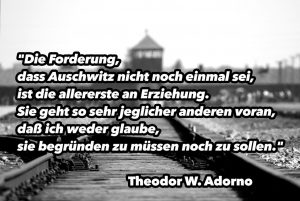

Wir gedenken der Opfer der Shoah, stellen uns gegen jeden Antisemitismus und Antiziganismus mit der Forderung, dass Auschwitz nicht noch einmal sei.